「継続は力なり」とは言うものの、実際に続けるのはなかなか大変です。

Mogic百景は季刊、KOMADOは月に1〜2本、そしてSNS(X、インスタ、Facebook、Bluesky)の運用。メインはMogic公式キャラのうぉんじまの中の人が担当していて、もう一人の広報メンバーがサポートやフォローに入る体制です。正直に言うと、頑張っている感覚はあります。でも、それが苦痛になっていないのは、きっと「ゆるい仕組み」があるからかもしれません。

今回は、私たちが無理なく継続するために作り上げた「ゆるい仕組み」について、お話しします。

肩に力を入れない運用術

継続の秘訣は、まず「肩に力を入れない」こと。完璧を求めすぎず、雑談をするような感覚で進めています。

今の旬を取り入れることも大切にしていますが、遠くの話題より近くの自分の周囲にあるものを大切にする。そんな視点で、ネタを探しています。

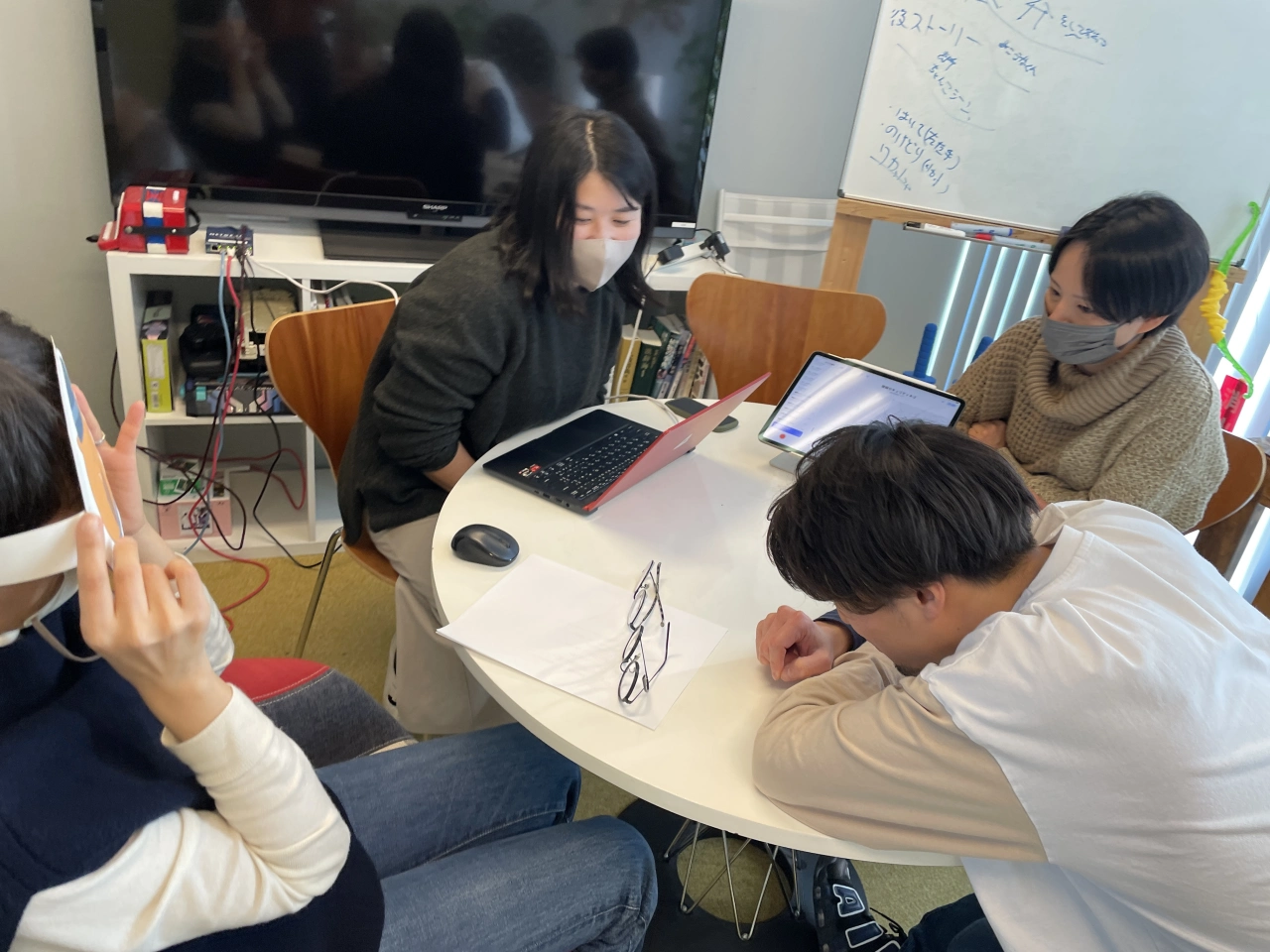

例えば、わざわざ大きなイベントを取材しに行くよりも、オフィスで起きている小さな出来事や、メンバーの何気ない一言を拾い上げる。そういった「身近なもの」が、実は一番リアルで面白かったりします。

「どうしようもない小ネタ」を宝物にする

ネタ切れや更新の負担を感じる時もあります。というか、ネタがないとなるとざわざわ追い立てられるのが正直なところ。そんな時のために、毎週のブランディング定例でネタを集約し、広報定例で出していく交通整理をするフローが染み付いています。

「これ、記事になるかな?」と迷うような些細な出来事も、とりあえずストックしておく。社内のおやつの話、ちょっとしたイベント、メンバーの趣味の話。そういった「大したことない」話が、意外と読んでもらえたりするんです。

楽できるところは楽をする、というのも大切なポイント。完璧な記事を毎回作ろうとせず、時には軽やかに、時には深く。そのバランスを大切にしています。

映えよりも、ありのままを

モチベーション維持で意識しているのは、「欲張らない」こと。

ネタは意外とたくさんあるので、拾うだけで大忙しになってしまいます。でも、すべてを完璧に仕上げようとすると疲れてしまう。だから、欲張らずに、できる範囲で。

映えを意識せずに、ありのままをなるべくフレッシュなうちにお届けしたい。そんな気持ちでいると、肩の力が抜けて、自然体で続けられます。

わずかな👍が、大きな励み

そして何より、わずかではあるけれど👍をしてくれるフォロワーさんがいる。その方たちに楽しんでもらえたらいいな、という気持ちが、続ける原動力になっています。

数の多さよりも、「あ、今回も読んでくれた人がいる」という実感の方が大切。その小さな反応が、次の記事を書く力になっています。

社内で盛り上がることの延長

実は、記事を作ることよりも、社内で話題になって盛り上がることの方が楽しかったりします。

「今度のKOMADOのネタ、あれにしない?」「この間の話、面白かったよね」そんな雑談から生まれる記事が、一番自然で読みやすいものになります。うぉんじまとしてSNSに登場する時も、この社内の盛り上がりがベースになっているんです。

つまり、記事作成は「社内で盛り上がって笑っている」ことの延長。特別なことをしているわけではなく、日常の楽しさをそのまま形にしているだけなのです。

週次と年間の計画で回す仕組み

そして、継続を支える具体的な仕組みとして、更新サイクルを明確にしています。

SNSは週次で更新。メディア(KOMADOや百景)は年間で計画して、なるべくストックを意識して進行するようにしています。毎週のブランディング定例でネタを集約し、広報定例で出していく交通整理をする。このフローが染み付いているからこそ、継続できているのかもしれません。

「今週は何を更新する?」「ネタはある?」そんなことを、自然に確認できる流れができています。特別に時間を作って考えるのではなく、日常の業務の中で自然にチェックできるようにしています。

続けることは、特別なことじゃない

結局のところ、うぉんじまの中の人一人での継続も「特別なこと」ではありません。

日常の延長で、楽しいことを楽しいまま形にして、それを少しずつ積み重ねていく。完璧を求めすぎず、でも手を抜きすぎず。そのバランスを見つけることができれば、継続はそれほど難しいことではないのかもしれません。

もちろん、時には疲れることもあります。でも、そんな時は無理をしない。楽できるところは楽をして、また明日、気持ちよく続けられるようにする。一人でも、サポートがあれば心強いものです。

きっと、同じように何かを続けようとしている人たちの参考になれば嬉しいです。完璧じゃなくても、続けていれば見えてくるものがある。そんな風に思っています。